Нетуристические места с. Туркуши (Нижегородская обл.)

На правом берегу р.

Лемети переселенцами было основано село, получившее название Туркуши. Название

это имеет мордовские корни: «тур»— животное, «кушо» — поляна, т. е. «туровая

поляна». Об образовании села и его названии рассказывают еще такую историю.

Село возникло в 1770 г. на горе и называлось сначала Архангельское. Когда

окрестные пахотные земли истощились, люди стали переселяться вниз. Примерно в

это же время помещик, владевший селом, проиграл его в карты. В ту пору только

что кончилась русско-турецкая война, и проигравший помещик от обиды назвал

своего удачливого партнера злым турком, из-за этого и его людей стали называть

«туркаши», а село — Туркуши.

Сюда я хочу добавить отзыв Натальи Мишутиной, который она написала, когда впервые побывала в Туркушах: «…Туркуши – село особенное. Каждый дом – что боярский терем или купеческие хоромы: с мансардами, балконами, резными крылечками. И до самой крыши – в деревянной сказочной красоты резьбе, один краше другого. В Туркушах живут около 600 человек, и все как одна семья, почти все родственники. С особым, плавным говором, со строгими порядками, но при этом очень добрые и радушные. Встают рано, до свету. Около шести утра пастух в рожок играет, коров на выгон собирает – чисто семнадцатый век! Тут же его песню петухи подхватывают. Петухи в селе тоже особой породы – с длинными яркими хвостами, как у райских птиц».

Рядом с Туркушами находятся такие поселки, как Гремячево, Меляево и Теплово. На данный момент они цветут и развиваются. Но, к сожалению, поблизости есть и такие деревни, которые уже вымерли: это деревни Ужовка и Измайловка. Где-то уже 30 лет там никто не живет. Все что от них осталось, это заброшенные дома и сараи.

Также в Туркушах сохранились традиции былых времен: престольные праздники, колядки на Старый Новый год и гадания на Ивана Купала.

Экскурсия

- Церковь

- Домик старца Яшеньки

- Кладбище

- Дом барыни Ланской

- Казарин родник

- Карьер

Церковь

Первой достопримечательностью и местом для экскурсии является церковь.

С какой бы стороны ни вошел путник в село Туркуши, взору его откроются взметнувшиеся ввысь купола церкви. Ведал строительством храма некий Морев, который жил в Туркушах. Для строительства церкви постоянно нужны были деньги, и Морев собирал подаяния не только в Туркушах и близлежащих селах, но и далеко вокруг. Благое дело не оставляет равнодушными ни бедных, ни богатых. И не раз стучались в окно его дома с приношением пожертвований, в большинстве случаев это были целые килограммы медяков, но иногда жертвовали и серебро, и золото.

На правом берегу реки Лемети, у подножия Псарной горы, была вырыта большая глубокая яма, в которой гасили известь для раствора. Для крепости соединения Морев велел добавлять в раствор яичный белок, яйца собирали несколько раз в день по Туркушам и соседним селам. При церкви открыли маленький заводик по выпуску кирпича. На строительстве церкви работали жители Туркуш и близлежащих сел, а вот все металлические изделия: решетки на окна, петли, ограда — были выполнены вачскими кустарями, славившимися своим мастерством.

Большую помощь при строительстве церкви оказывал Мореву живший в селе блаженный старец Яков Данилович, или Яшенька, как звали его на селе.

Весной 1916 года Михаило-Архангельская церковь была освящена и состоялась первая служба. Первым священником стал отец Венедикт Покровский, но он был уже в преклонных годах. Вскоре назначен был на этот приход его зять отец Михаил Малицкий, а отец Венедикт остался жить рядом с церковью.

В 1923 году умер главный строитель церкви, ее староста со дня открытия, старик Морев. Похоронен был он в церковной ограде за алтарной стеной, где к его могильному холмику и кресту вскоре прибавился еще один, отца Венедикта Покровского. В 1932 году отец Михаил Малицкий был раскулачен и вскоре сослан.

В 1934 году церковь закрыли. Село изменило название

и начало приспосабливаться к новым порядкам. Дом священника Венедикта

Покровского сделали клубом, а заведующим клубом стал Иван Карлин, которого на

селе называли Ванька Прок. Сельские активисты задумали открыть в здании церкви

больницу. Пошли по селу собирать подписи. Село большое, больница нужна, а

церковь все равно закрыта. Не ведали сельчане, чем всё это закончится. Не один

раз приходили комсомольцы во главе с Проком к старосте храма Варваре

Безруковой, но она ключей от храма не отдавала.

В 1934 году церковь закрыли. Село изменило название

и начало приспосабливаться к новым порядкам. Дом священника Венедикта

Покровского сделали клубом, а заведующим клубом стал Иван Карлин, которого на

селе называли Ванька Прок. Сельские активисты задумали открыть в здании церкви

больницу. Пошли по селу собирать подписи. Село большое, больница нужна, а

церковь все равно закрыта. Не ведали сельчане, чем всё это закончится. Не один

раз приходили комсомольцы во главе с Проком к старосте храма Варваре

Безруковой, но она ключей от храма не отдавала.

И вот весенним днем 1937 года приехал в Туркуши представитель из райцентра и показал разрешение на открытие в здании церкви больницы. Ключи от храма Варвара отдала. Народ собрался группами у домов, но к церкви подойти боялись. Мужики курили, тихо переговаривались, бабы крестились, плакали. Вскоре коммунисты и комсомольцы начали выносить святые иконы, которые тут же стали разбивать, образа бросали в огонь, а оклады с икон Ванька Прок велел складывать отдельно, позднее он ими будет топить в клубе печи. Вся церковная утварь была разбита и свалена в кучу. Двое комсомольцев перепилили цепь, на которой висело паникадило. Оно ухнуло с таким отчаянным стоном, что даже представителям власти стало не по себе. Искореженную церковную утварь погрузили на повозку и увезли в райцентр.

Затем наступила очередь иконостаса. Его пытались свалить сами, но сил не хватило. Комсомолец Иван Карлин по прозвищу Машинёнок предложил свалить иконостас лошадьми. Святыня была изрублена и уничтожена.

Василий Симанов выкинул из дверей церкви Крест с распятием Господа нашего Иисуса Христа. Среди собравшихся селян послышался ропот. Крест взял на плечи Иван Курлов и сказал: «Пойду по селу, пусть посмотрит народ, как комсомольцы издеваются над святыней», но его вернули. Крест поставили около храма, а утром креста не нашли. Куда он подевался, никто не знает.

Через несколько дней стали снимать колокола. Большой колокол во время падения ушел в землю. Все колокола были разбиты и увезены в неизвестном направлении. Так всего за несколько дней был уничтожен красивейший храм. Сельская больница, ради которой сделано это святотатство, так и не была открыта. Несколько лет после разбоя здание церкви пустовало, потом было передано колхозу под зерносклад.

Прошло более полувека. И вот 27 марта 1994 года состоялось общее собрание жителей Туркуш, где подняли вопрос о восстановлении церкви. Председателем собрания была бывшая учительница математики Мария Васильевна Бурдакова. 65-летняя женщина смогла настолько увлечь односельчан своей мечтой об открытии храма, что большинство из них сразу же согласились начать восстановительные работы. За неделю очистили от мусора здание церкви и площадь вокруг.

С начала 1996 года велись внутренние отделочные работы: настилали полы, красили потолок и стены. Сделали алтарь, иконостас и Царские врата, которые украсили замысловатой резьбой. Пригодились здесь золотые руки туркушских плотников, испокон веков славившихся своим мастерством. Витые столбики, резные оклады, летящий голубь в лучах солнца над Царскими вратами — всё это и многое другое было выполнено из дерева с большой любовью для родного храма. 6 апреля 1996 года состоялось первое Богослужение в возрожденном храме.

Домик

старца Яшеньки

Жил в селе старец Яков Данилович Купцов, которого местные жители ласково звали Яшенькой. Был он прозорливец, знал обо всех жителях села, кто как живет и что случиться в семье может.

Вот что рассказывает о нем старожил села Туркуши.

- Родом старец Яков был из села Салаверь Нижегородской области. Шёл он молиться в Саров, но сильно заболел. Жители нашего села сжалились над ним, оставили его в селе и выстроили ему кельёнку поближе к реке. Кельёнка – это маленький деревянный домик с низким потолком. Большинство домов в ту пору было на горе, а церковь и село были в долине, потому что земля там была получше. Яков был отроду слепой. На месте глаз у него были прорези. Все звали его «прозорливым», потому что он мог предсказать вперёд, «лечил всех». У него в келье было много икон, а лампады горели днём и ночью. Даже лампады сам зажигал. Через реку он ходил со своей клюшкой. В церкви был звонарём, сам на колокольну влезал. Бывало, звонил на семи колоколах и к вечерне, и к заутрене с обедней. А какой голос у него был! Как бывало, забасит на клиросе! Клирос - это место для певчих в церкви, расположенный по обе стороны перед алтарем.

- Он даже предсказал пожар моей маме, говорит Анастасия Григорьевна. Идет мимо ее дома и кричит: «Татьянушка, собери добро своё, а то петух красный пропоёт завтра». И правда, в 1933 году сгорело в селе 35 домов.

-Заболели у меня зубы, терпенья нет никакого, собралась я идти к нему, и говорю маме: «Я Яшеньке пяток яиц захвачу». А она говорит мне: «Надо бы наседку посадить, яиц-то не хватает». Но я всё равно взяла пяток яиц. Только я подошла к келье, а он выходит и говорит мне: «Неси, неси яйца домой, вам наседку сажать надо». Ведь я ему не успела ничего сказать. «Иди, иди, пройдут твои зубы». И правда, зубы перестали болеть, только реку перешла.

Зубова Анастасия Ивановна, жительница села Туркуши рассказывает:

-Часто ходил он на Выксу, а дорога-то была лесная. Однажды, когда я ещё маленькая была, пошёл он мимо нас на Выксу. А я и спросила его: «Яков, а как ты лесом-то пойдёшь?» А он ей говорит: «Я за клубком иду, он дорогу показывает». Да где же он, я его не вижу. А он ей отвечает: «Это ты не видишь его». Растерялась я и не знаю чего ответить.

-К нему ведь народу- то столько ходило, из-под Арзамаса, из Дивеева, а с Сарова монахини ходили.

-Пришли однажды к нему монахини, а он и говорит им: «Сестры, я слышу, как ключ в горе шумит, да не пробиться ему, надо камни долбить, да по ночам работать - глаз людских меньше будет». Показал он им место, и стали работать не покладая рук. Ночью долбили камни при лампадах, а днём молились с Яковым. Забил родник, и стали все его звать «Яшенькин ключ». Из него берут воду не только жители нашего села, но и приезжие.

Солнышкин Василий Иванович рассказывает:

- Остались мы круглыми сиротами, отца на войне убило, мать умерла. Хотя Яков и сам жил на подаяньях, но помогал нам прокормиться: то сахару кусок, то булочку, он знал, где мы жили, приносил поесть. Если бы не он, царство ему небесное, то умерли бы мы с голоду. В двухтысячном году приснился мне сон.

Яков говорит: «Васятка, ведь меня скотина затоптала». Обгородил я место, где келья его была, да крест поставил.

Два года назад жители села срубили на том месте новую келью, куда теперь ходят молиться о здравии, о дожде.

Умер старец Яков Даниилович весной в водополье, в 1943 году, но не все его смогли похоронить, река так разлилась, что можно было только на другой берег переплыть на лодке. Похоронили старца на сельском кладбище, на горе. Могила его находится около часовни. Приезжают люди к нему на могилу со всех сторон. До сих пор люди верят в него. Со слов старожил известно, что прожил он 97 лет. Жители нашего села с теплотой и любовью вспоминают святого старца Якова.

Кладбище

Дом барыни Ланской

Раньше на этом месте стоял ее дом,

вот что от этого осталось…

Раньше на этом месте стоял ее дом,

вот что от этого осталось…

Храм строился в

основном на пожертвования графини Анастасии Александровны Ланской. Ее поместье

было под Арзамасом. В Туркушах на возвышенном месте стоял графский дом, где она

часто останавливалась. В селе до сих пор помнят ее доброту: падет ли у кого

корова или лошадь, графиня помогала возместить ущерб, приказывала привести

пострадавшей семье корову или лошадь со своего двора. Дарила деревенским

девушкам к свадьбе красивые платья и шали. Открыла в селе школу, где бесплатно

учила сельских ребятишек. Родом графиня была из Петербурга. Там даже есть улица

Ланская — в честь Ланских. Перед революцией графиня Анастасия Александровна

Ланская уехала во Францию.

Храм строился в

основном на пожертвования графини Анастасии Александровны Ланской. Ее поместье

было под Арзамасом. В Туркушах на возвышенном месте стоял графский дом, где она

часто останавливалась. В селе до сих пор помнят ее доброту: падет ли у кого

корова или лошадь, графиня помогала возместить ущерб, приказывала привести

пострадавшей семье корову или лошадь со своего двора. Дарила деревенским

девушкам к свадьбе красивые платья и шали. Открыла в селе школу, где бесплатно

учила сельских ребятишек. Родом графиня была из Петербурга. Там даже есть улица

Ланская — в честь Ланских. Перед революцией графиня Анастасия Александровна

Ланская уехала во Францию.

Казарин родник

Как говорилось ранее, село было расположено на левой стороне берега реки Леметь. Жили на горе семья по фамилии Казарины. Они на месте выбивающего ключика сделали деревянный сруб. Отсюда и получил своё название «Казарин родник». Этой водой затем стали пользоваться жители села. И по сей день этот родник функционирует. Он находится практически рядом с домом барыни Ланской.

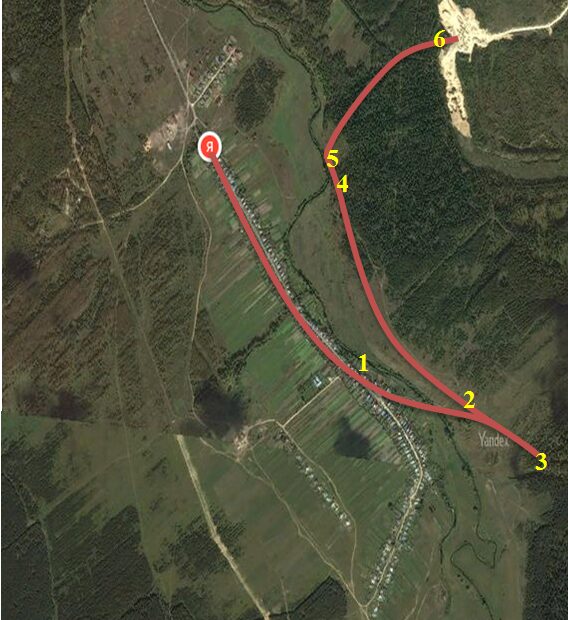

Карьер

Этот район очень интересный с точки зрения природы. Сочетание природных и техногенных ландшафтов внесло в это место определенную изюминку. Отвалы карьера увеличили высоту и без того высоких берегов реки Леметь, и с этих высот открываются очень живописные виды на окрестности.

Выполняя исследовательский проект, я узнал много нового и интересного об истории своего села, о его людях, о природе. Я задумался о своем будущем. Даже если я не останусь жить в селе, я все равно буду помнить это замечательное место и приезжать сюда как можно чаще. Но самое главное, что я хотел донести в этом проекте, это то, что из малого складывается большое. Наш город, наш район, наше село – это часть большой страны, которая называется Россия. Если интересоваться и знать историю своей Малой Родины, то можно из поколения в поколение передавать эту драгоценную информацию, которая будет актуальна во все времена.

- А.Базаев. Исторические сведения о селениях Ардатовского района. Ардатов — Арзамас, 2004.

- Н.Морохин. Наши реки, города и села. Н.Новгород, 2007.

- Ардатовский край: прошлое и настоящее. Н.Новгород, 2000.

- Памятники истории и культуры Горьковской области. Составитель В.П.Фадеев. Волго-Вятское книжное издательство, 1981.

- http://www.russdom.ru/node/10112