Культурное наследие села Великая Топаль

В сердце каждого человека живет любовь к малой родине, к родной земле с ее бескрайними полями и лесами. Наша земля стоит того, чтобы ею гордиться. Для этого надо знать историю своего родного края, культуру и традиции народов, живущих здесь.

Чем гордиться, если не знаешь свои корни, историю своего села, историю своего народа, если лишён памяти о своём наследии? Народ, не помнящий своего прошлого, не вправе надеяться на будущее.

Изучая историю и культуру родного края, я обратила внимание на следующие факты:

- на территории села сохранились уникальные памятники культуры 17-19 веков;

- на территории нашего района ведется большая работа по возрождению духовного наследия.

Все это привело меня к идее создания местного Экскурсионно-туристического маршрута «Культурное наследие села Великая Топаль»

Знакомство с туристическим маршрутом

Я родилась и живу в замечательном старинном селе с необычным названием Великая Топаль, которое раскинулось в двадцати восьми километрах южнее города Клинцы Брянской области.Название села иногда ошибочно связывают с тополями. Деревья растут в селе, но не они определили имя селу, а речка Топалка. До сих пор весною здесь протекают ручьи, образуя топь, а летом они обычно пересыхают. Тополь — топкое болотистое место. Вот откуда название реки, а от нее и села- Великая Топаль.

Наше село - это небольшой, уютный уголок, где есть немало прекрасного. Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной жизни, вдали от суеты и проблем города. Здесь люди могут отдохнуть и хорошо провести время. Поселок окружен березовыми рощами и лесами. В полях зреет рожь и пшеница, а в лесах растут ягоды, грибы и разнообразные лекарственные растения. Наше село очень красиво во все времена года. Зимой оно похоже на сказочную страну. Весной особенно красиво, когда начинают цвести: вишня, черемуха, яблоня и сирень. Летом село в зелени, а осенью всё кругом в золотом уборе.

(из публикации Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева)

С 1782 года Великая Топаль входила в Новозыбковский уезд, в составе которого с 1861 по 1926 год являлась волостным центром. В 1926—1929 гг. — в составе Новозыбковской волости; с 1929 г. - в Клинцовском районе. За сто с лишним лет произошли существенные изменения в административном делении, и в связи с этим интерес к культурному наследию князей Долгоруковых перешагнул не только границы Клинцовского района, но и нашей страны.

Преображенский храм

Наше знакомство с этим красивым селом мы начнём с Преображенского храма, старинного, очень необычного для наших мест сооружения.

Пройдя по улицам села, довольно ухоженным, зеленым, где почти у каждого дома виден палисадник с цветущими растениями, клумбами, мы окажемся у рыцарского замка! Да, именно такое впечатление производит этот храм. Построенное в стиле нео- или псевдоготики, это здание навевает мысли о средневековых турнирах и Прекрасных Дамах. Я потом узнала, что такие храмы, возведённые в XVIII веке – это дань тогдашней европейской моде, возникшей в Великобритании и связанной с общей тенденцией к возрождению средневековых традиций не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. Из этой тенденции развился романтизм – известное литературное и художественное течение, распространённое и в России. Таких соборов в нашей стране немного, как правило, это не обычные приходские церкви, а усадебные храмы знатных людей.

Преображенский храм был построен в последней четверти 18 века, в стиле, близком работам петербургского архитектора Ю.М. Фельтена. Имя архитектора самого храма утрачено.

Так храм описывается в «Своде памятников архитектуры и монументального искусства Брянской области» (М., Наука, 1998):

Ядром объемно-пространственного построения является двусветная ротонда, завершенная куполом и небольшим декоративным восьмериком с главкой. С востока и запада к ней примыкают равновысокие прямоугольные алтарь и трапезная с закругленными углами. Выразительность силуэта усиливают четыре цилиндрические башенки с яйцевидными кровлями и щипцовыми коронами, поставленные над закругленными углами алтаря и трапезной. Башни главного, северного фасада более крупные и высокие; во втором ярусе они трактованы как колокольни, прорезанные стрельчатыми арками звона с круглыми оконцами над ними и увенчанные коронами из остроугольных щипцов. Между этими башнями в лоджии расположен парадный вход с четырехколонным портиком, средние колонны которого раздвинуты. Изящный декор фасадов состоит из сравнительно немногих форм. Основными элементами убранства являются рустованные пилястры на ротонде, алтаре и трапезной и горизонтальная рустовка, охватывающая нижний ярус северных и боковые стороны южных башен, а также закругленные углы трапезной и алтаря.

Интересно сочетание основных стрельчатых проемов с небольшими круглыми окнами второго света, которые над северным и южным входами заменены полуовальными. В окнах сохранились рамы с ажурными переплетами. Над стрельчатыми проемами расположены не совсем обычные сандрики-полочки, дополненные треугольными фронтонами внутри портика, колонны которого перехвачены декоративными валиками. К закругленным углам, перебивая рустовку, примыкают стройные обелиски на постаментах.

Купол и своды расчленены радиальными и концентрическими тягами и украшены кессонами со звездочками на темно-синем фоне; в четырех круглых клеймах-медальонах купола в технике гризайль изображены христианские символы. Церковная утварь и иконостас относятся к XIX- началу XX вв.

Здание отличается оригинальностью композиции и архитектурного декора, что позволяет предположить его проектирование кем-либо из столичных зодчих.

Эта церковь оставалась действующей с момента ее постройки, в советское время это был один из немногих храмов, в которых богослужение не прерывалось, возможно, благодаря этому, церкви удалось сохранить и свой прежний облик, и внутреннее убранство. Очень красивая и необычная церковь стоит того, чтобы её посетить и увидеть своими глазами!

Во дворе храма находится основание разрушенной колокольни:

Говорят, колокольня была такой высокой, что с неё можно было увидеть окрестные сёла. Колокол сзывал жителей села на вече- народное собрание. Набатным звоном поднимал людей в случае пожаров или нашествия врагов. В трагические для Отечества дни колокольный звон призывал народ на защиту Родины. При победе над неприятелем, при возвращении войска с поля брани обычно били во все колокола. Удары колокола указывали заблудившимся в ненастье путникам.

Архитектурный памятник 18 века, Спасо-Преображенская церковь в с.

Великая Топаль, нуждается в срочной реставрации.

В 2000 году по заказу №8-52/2000 «Брянской областной федерации по охране, реставрации и использовании памятников архитектуры и культуры» институтом «Брянскгражданпроект» был разработан проект по реконструкции уникального исторического объекта. Из-за отсутствия финансирования работы по восстановлению церкви не были проведены. Мы должны сохранить Спасо-Преображенский храм для будущих поколений.

Старинная усадьба и парк

По информации из «Свода…», усадебный комплекс представляет собой один из замечательных ансамблей 2-й пол. 18 — 1-й пол. 19 в. на Брянщине. Его генеральный план выполнен в соответствии с традициями усадебного строительства эпохи классицизма. Комплекс усадьбы состоял из барского дома с флигелем, парка с прилегающими фруктовыми садами и церкви Преображения.

Усадьба Румянцева-Задунайского

Генплан:

Аллея от церкви к усадьбе

Старинная барская усадьба скрыта в разросшемся

и уже одичавшем бывшем «французском саде», где ещё угадываются аллеи, отдельные

куртины и «затеи» этого огромного ландшафтного парка.

Старинная барская усадьба скрыта в разросшемся

и уже одичавшем бывшем «французском саде», где ещё угадываются аллеи, отдельные

куртины и «затеи» этого огромного ландшафтного парка.

Систему его планировки образовывали пять продольных аллей, пересеченных тремя поперечными. Вероятно, эта разбивка повторила существовавшую прежде планировку сада-огорода более ранней усадьбы. Три продольные аллеи с одной стороны замыкаются: центральная домом, правая флигелем, левая храмом. В противоположном направлении их окончания теряются в зелени парка. На участках, прилегающих к дому и флигелю, лишь отдельные группы деревьев указывают направление аллей.

Более удаленные части сохранили куртины и контурную посадку по аллеям. На полянах между ними открываются интересные ландшафтные перспективы. Уцелевшие деревья свидетельствуют о разнообразии пород, среди которых преобладала липа. Некоторые аллеи сплошь обсажены ею; другие включают также вяз, клен, дуб и тополь. Особенно впечатляют дуб – 40 -метровый великан и два гигантских осокоря. Различные комбинации деревьев и кустарника местных пород создают живописные группы.

Здесь приятно встретить липу крымскую, европейскую и крупнолистную

американскую. Аллеи представляют собой немножко таинственные зеленые коридоры,

тишина их располагает к сосредоточенности и размышлениям.

Здесь приятно встретить липу крымскую, европейскую и крупнолистную

американскую. Аллеи представляют собой немножко таинственные зеленые коридоры,

тишина их располагает к сосредоточенности и размышлениям.

В центре парка - "дом его сиятельства, сделанный итальянским манером, на каменном фундаменте, с погребами, в двух этажах, о 10-ти покоях, при коем сад весьма хороший, регулярно рассаженный, стремя оранжереями…" - описание 1781 года.

Перед главным фасадом дома устроен небольшой парадный двор — курдонер. Середину курдонера ранее украшал цветочный партер с отдельными деревьями.

Крупный прямоугольный в плане объем дома с выделенным цоколем вытянут по оси восток-запад. Узкие боковые части слегка понижены, а сильно развитый мезонинный этаж в центре перекрыт двускатной кровлей с фронтонами на торцах. Южный протяженный фасад, обращенный к храму и являющийся главным, украшен шестиколонным входным портиком на массивном цоколе с укороченными тосканскими колоннами, триглифно-метопным фризом и расположенным над ним балконом второго этажа. Крупная полукруглая ниша с замком над балконной дверью подчеркивает центр фасада мезонина, завершенного карнизом с модульонами и большим фронтоном.

Фасадный декор включает также горизонтальную рустовку верхней части стен, неглубокие арочные ниши, в которых расположены прямоугольные окна, треугольные сандрики с кронштейнами над окнами портика и несколько упрощенный широкий антаблемент. Аналогичное убранство имеет и парковый фасад. Боковые части оформлены скромнее, с ложными окнами на главном фасаде, завершенными полуциркульными архивольтами с замковыми камнями.

Существующий в настоящее время боковой вход с западной стороны ведет в коридор, который делит интерьер на две половины. По обе его стороны расположены анфиладно связанные друг с другом комнаты. В середине коридора находится лестница в мезонин.

Его левую сторону образует поставленный перпендикулярно к дому флигель.

Построен одновременно с домом; в позднейшее время приобрел ряд деревянных деталей (рамочные наличники и профилированный карниз). Одноэтажное кирпичное и оштукатуренное здание, классически строгая архитектура которого подчеркивает композиционный центр усадьбы - главный дом. Фасадный декор его очень скромен: прямоугольные окна не имели обрамлений, стены были завершены простым карнизом. Вход с торца, обращенного к дому, ведет в коридор с двусторонним расположением помещений.

Сразу за домом начинается сохранивший планировку кон. 18 в. регулярный парк, простирающийся в глубь территории усадьбы. Строительство второго, правого флигеля, видимо, осуществлено не было.

Главный дом старой помещичьей усадьбы, в имении, бывшем, в отдельные времена, одним из самых богатых в России, неплохо сохранился внешне, особенно, его фасад, но претерпел значительные разрушения внутри.

К сожалению, это здание находится в ненадлежащем состоянии. После революции 1917 г. в нем размещались школа, сельская администрация, что повлекло за собой перестройку внутреннего облика здания. В настоящее время идет интенсивное его разрушение. Местная власть не в состоянии в силу значительных финансовых затрат привести его в порядок. Однако значимость памятника, его высокая культурная ценность, настоятельно требуют сохранения этого здания и всей территории села Великая Топаль в надлежащем состоянии.

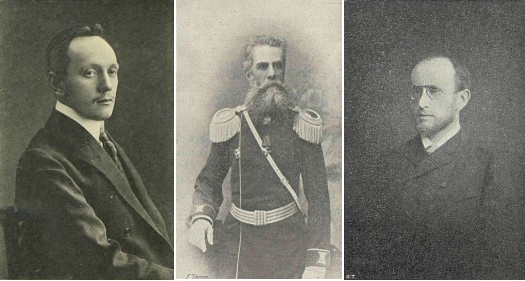

Владельцами усадьбы в разные эпохи были известные в России люди, в числе которых видный дипломат петровских времён, граф С.В.Рагузинский, вельможа екатерининской эпохи, граф П.А.Румянцев–Задунайский, именно при нем был сооружен сохранившийся до наших дней Преображенский храм.

Тогда же был разбит парк и построен несохранившийся двухэтажный деревянный дом. В парке были устроены три оранжереи.

От Румянцева усадьба перешла к Голицыным, которые построили ныне существующий каменный дом. С 1882 года усадьба перешла по наследству к М.П.Голицыной, вышедшей замуж за князя Н.Д.Долгорукова. Поселившись в 1883 г. в селе Великая Топаль, он был избран мировым судьей, а в1888 г. — новозыбковским уездным предводителем дворянства. С 1896 г. и до своей кончины являлся губернским предводителем дворянства. Был одним из виднейших земских деятелей, являясь, в частности, председателем постоянной комиссии губернского земства по народному образованию.

Н.Д.Долгоруков занимался изучением старообрядчества и стал инициатором создания Черниговской губернской архивной комиссии.

На личные средства князя были построены женские гимназии в Новозыбкове и Чернигове, сельская школа в Великой Топали.

И другая сторона жизни князя: фотограф-любитель, краевед, изучавший быт местных старообрядцев и единоверцев, собиратель старинных икон и других предметов старины.

Население уезда уважало Николая Дмитриевича. Высокого роста, умеренно полный, с ласковым взглядом и мягким баритоном, с добродушным юмором, князь обаятельно действовал на всех, общавшихся с ним, очаровывал всех своей простотой и приветливостью.

Сын Москвы, кровный аристократ, обладатель круного богатства , князь, появляясь в самых разнообразных слоях общества, не давал ничем почувствовать исключительности своего общественного положения. Куда бы он ни попадал — в аристократический салон, в квартиру бедного чиновника, в деревенскую школу, в избу крестьянина — везде был виден один и тот же простой, правдивый, приветливый, добрый, отзывчивый человек. И везде он был дорогим гостем.

Его доброта, приветливость и готовность помочь каждому были всем известны. Стремясь творить добро, князь не делал различий между людьми, видел в человеке личность независимо от звания, состояния, вероисповедания. Люди смело шли к нему со своим горем, нуждой, просьбой, зная, что Николай Дмитриевич поможет материально, практическим житейским советом, ходатайством или хотя бы задушевным ободряющим словом и утешением. Перед своими поездками в Москву или в Петербрург он заносил в записную книжку на память массу заказов и всегда исполнял довольно хлопотные просьбы и поручения. Живой, деятельный, энергичный, Николай Дмитриевич как бы стремился вызвать жизнь и деятельность в других, во всём, что его окружало.

Однажды волостные старшины от имени всех крестьян и казаков Новозыбковского уезда преподнесли князю на память икону Николая Чудотворца. Приняв её, Николай Дмитриевич сказал: «…Я искренне люблю нашего крестьянина, нашего вековечного труженика. Да и могу ли я иначе поступить при сознании, что я кормлюсь от той же земли, которую в поте лица своего обрабатывает крестьянин. Любя его, я не закрываю глаз на недостатки, я знаю его грехи, но при этом всегда помню, что если крестьянин наш беден достатком, то богат темнотой и невежеством. А потому считаю своим святым долгом, как и долгом всех, поставленных в лучшие условия жизни, стремиться к улучшению его быта. Эта обязанность лежит на всех нас, и большой грех мы возьмём на душу, если не будем свято исполнять её».

Жена князя Мария Павловна (урождённая княжна Голицына) жила с ним одной жизнью, делила с ним радости и горе. После смерти мужа она в Великой Топали создала первые детские ясли в Новозыбковском уезде и построила за свой счёт больницу. Также прославилась как любитель искусств и меценат. В её салоне бывали: писатель И.Ясинский, композитор А.Рубец, художник И .Шишкин (этюды и рисунки к картине «Рожь» в 1878г. делались в окрестностях села Великая Топаль)

Особенно любил Николай Дмитриевич ездить по школам, меняя из года в год участок, чтобы лучше знать нужды школ всего уезда. Никогда не пропускал школьных экзаменов. Крестьянские дети не боялись князя-экзаменатора, наоборот, радовались ему, ибо умел он каждого ласково поощрить и приободрить. Рассказы о школах, экзаменах, об учащихся и учителях, о курсах и съездах учителей были любимой темой его разговоров. За свой счёт князь устраивал курсы для учителей земских школ, сам аккуратно посещал лекции и близко сходился с учителями. Многие из них были его дорогими гостями за княжеским столом.

В 1896 г. в селе Великая Топаль вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Князь выделил средства для борьбы с ней. Один за другим стали заболевать врачи, фельдшеры, сёстры милосердия и сиделки. Николай Дмитриевич находился с ними. Только страх за семью, которая в свою очередь не хотела оставить его в минуту опасности, заставил князя, когда эпидемия стала уже ослабевать, покинуть заражённую местность, оказав при этом материальную помощь заражённому населению.

Но через 3 года после эпидемии Николай Дмитриевич не уберёгся от страшной болезни: 21 мая 1899 года молодой, цветущий, в возрасте всего 42 лет, он умер от сыпного тифа.

У супругов Долгоруковых было четверо детей: две дочери и два сына. Младшая дочь умерла в малолетнем возрасте. Сын Владимир Николаевич (1893 - 1966 гг.) - детский исторический писатель, прозаик, переводчик.

Родился и провел свои детские годы в Великой Топали. Печатался под псевдонимом В. Владимиров.

Родился и провел свои детские годы в Великой Топали. Печатался под псевдонимом В. Владимиров.

Выставка книг В.Владимирова в школе с.Великая Топаль

Старшая дочь Николая Дмитриевича, княжна Наталья Николаевна, сдала при Черниговской женской гимназии экзамены на звание домашней учительницы и некоторое время преподавала в Топальской земской школе.

В июле 1900 г. молодая княжна вышла замуж за барона Юрия Федоровича Мейендорфа.

А перед этим торжественным мероприятием она была пожалована от Императрицы Александры Федоровны фрейлинским шифром. Венчание молодой пары происходило в 12 час. дня в Спасо-Преображенском соборе с. Великой Топали. На свадьбу приехало много родственников жениха и невесты из разных концов империи. Здесь были князь Долгоруков Д.Н. (дед невесты) с сыновьями, граф Орлов-Давыдов, семейство барона Мейендорфа (комендант Императорской Главной Квартиры), граф Олсуфьев, графиня Зубова, князья Голицыны, Гагарины, Левшин.

Всего за обедом было 150 человек. Праздничный стол был накрыт в великолепном павильоне, устроенном в саду, вмещавшем в себя до трехсот персон. Во время обеда Наталия Николаевна получила более 200 телеграмм от друзей и знакомых, которые приветствовали молодую чету.

Военный оркестр одного из полков, квартирующихся в Брянске, с утра играл на площади перед церковью, где находится каменное здание народного училища, ясли (только что устроенные княгиней Марией Павловной Долгоруковой) и другие хозяйственные постройки, в которых помещались гости.

На площади радушною хозяйкой было предложено угощение для 5-ти тысяч крестьян Великой Топали и окрестных сел. По окончании угощения, Новозыбковский уездный предводитель дворянства Розенбах С.Н. по просьбе хозяйки обратился к народу и выпил за здравие Его величества. Весь народ и присутствующие прокричали «ура», бросали шапки вверх, прозвучал гимн русского народа. Барон Мейендорф поднял тост за здоровье крестьян.

На своей родине в с. Великой Топали Наталью Николаевну называли «наша добрая княжна», она была особенно любима и уважаема как добрая и отзывчивая душа.

Крестьяне, и в особенности их дети, видели в ее лице ангела-хранителя и заступника. Обаяние Наталии Николаевны было настолько велико, что самая незначительная беседа с ней оставляла глубокий след в душе собеседника.

Сохранились воспоминания Куринного П. о Наталии Николаевне. Вот что он пишет: «В обхождении с крестьянами не видно было никакого барства и высокомерия. Все это у нее было так просто и мило, что казалось она была всем родная и близкая. С сердечным участием она относилась ко всякой просьбе, и у нее находили помощь многие бедняки. Случалось мне видеть, как она по своей скромности оставалась незамеченной в публике или при случайной встрече. Тут она всегда первой подойдет и приветливо поздоровается … «вы должно быть меня не узнали», скажет она добродушно и осведомится о здоровье и делах».

Впоследствии Наленька (как звали ее близкие родственники) и Юрий переехали в Петербург, где жили на Каменном острове в бывшей даче принцессы Ольденбургской, недалеко от семьи Мейендорфов.

16 ноября 2019 г. с. Великая Топаль посетили прямые потомки бывших владельцев усадьбы графа П.А. Румянцева-Задунайского Марина Шидловская (Франция), Ирина Сомова (Австралия) и краевед, юрист, автор книги «Князь Долгоруков Н.Д. Жизнь - служение Отечеству», сотрудник Генпрокуратуры РФ Александр Дудников.

Отец Александр, настоятель Спасо-Преображенского храма села Великая Топаль провел для гостей экскурсию по храму.

Марина Шидловская и Ирина Сомова преклонились перед могилами князя Голицына Павла Павловича и его жены княгини Голицыной Елены Ивановны, которые похоронены на территории Спасо-Преображенского храма

Марина Шидловская и Ирина Сомова преклонились перед могилами князя Голицына Павла Павловича и его жены княгини Голицыной Елены Ивановны, которые похоронены на территории Спасо-Преображенского храма

Центр старинного села

В заключение нашей прогулки пройдёмся по центру Великой Топали. Главная площадь бывшего волостного центра находится непосредственно рядом с усадьбой.

Центр села (снимок из семейного архива, 189? год)

Жители Великой Топали любят своё село, помнят односельчан, как погибших в годы Великой Отечественной войны, так и в «горячих точках». Два обелиска стоят напротив друг друга, разделенные большой площадью. Оба они утопают в цветах, чувствуется, что сельчане ухаживают за ними.

Радуют взгляд и

отремонтированные старинные дома, и построенный в послевоенные годы Дом культуры.

Радуют взгляд и

отремонтированные старинные дома, и построенный в послевоенные годы Дом культуры.

Местные

жители стараются сделать своё село уютнее и красивее: сажают деревья и цветы,

строят детские площадки, принимают участие в субботниках, берегут и охраняют

природу. На улицах всегда чисто убрано. Развитие села не стоит на месте, оно

постоянно преображается.

Местные

жители стараются сделать своё село уютнее и красивее: сажают деревья и цветы,

строят детские площадки, принимают участие в субботниках, берегут и охраняют

природу. На улицах всегда чисто убрано. Развитие села не стоит на месте, оно

постоянно преображается.

Два столетия назад Великая Топаль насчитывала почти 4 тысячи жителей. Сейчас здесь живут около 700 человек, но и в наше время село является одним из крупнейших в Клинцовском районе.

Люди здесь очень добрые, приветливые и отзывчивые, очень трудолюбивые, что является самым главным богатством села. Именно их трудом держится жизнь моей малой Родины.

Заключение

Вот и закончилось знакомство со старинным селом Великая Топаль.

Культурное наследие села Великая Топаль вызывает большой интерес у неравнодушных людей. Оно стало одним из самых популярных объектов приложения сил для приезжих художников. Своими картинами они хотят донести до всей Брянской области, что есть такие вот уникальные памятники архитектуры в старинном селе Великая Топаль.

Думаю, что каждый, кто побывает в селе Великая Топаль, получит настоящее удовольствие от великолепных построек и тенистых аллей старого парка. Очень хочется надеяться, что старинная усадьба и парк будут когда-нибудь восстановлены, там откроют что-нибудь вроде музея дворянского быта, и туристические тропинки свяжут этот полузабытый край с другими примечательными местами нашей Брянской области

- Дудников А.П. Княгиня Мария Павловна Долгорукова: биография. Мемуары. Дневники / Москва, 2020.

- Дудников А.П. Князь Н.Д.Долгоруков: Жизнь— служение Отечеству»/ Москва, 2020.

- Зубова Е. Великой Топалью владели шляхтичи, графы, княгини и… колхозники//Брян. газ. - 1997. - Нояб. (№46).

- Лазаревский А. Описание старой Малороссии: Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. 1. Полк Стародубский. - Киев: Тип. К.Н. Милевского, 1888.

- Посканный И.М. Великая Топаль: Очерки о селе и его людях; Сказание о Василии Клинцове: Поэма. - Клинцы, 1998.

- Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Брянская область. - М.: Наука, 1996.

- Страницы из Брянской летописи: Спец. вып. "Блокнота агитатора". - Брянск, 1968.

- Филарет (Гумилевский Д.Г.). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. - Чернигов, 1873-1874. - Кн. 7. - 1873.

- Шпунтов, А.В. Великая Топаль / А.В. Шпунтов // Усадьбы Брянского края: из истории культурного наследия Брянщины: в 2-х т. Т. I. - Т. 1.