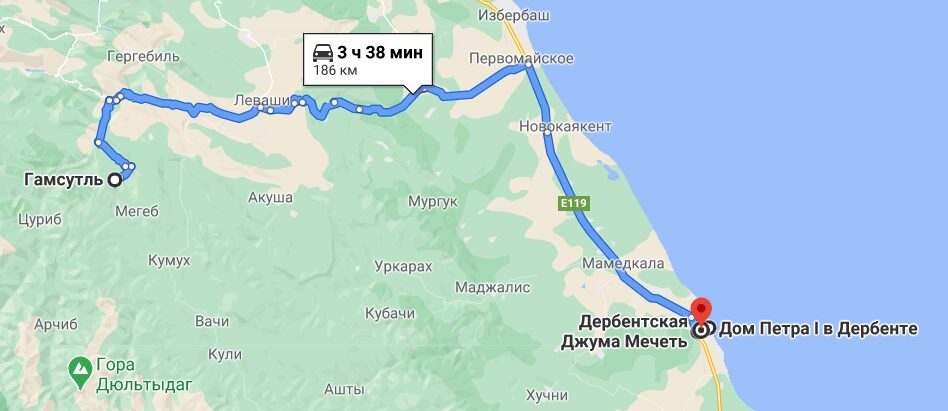

Авторский туристический маршрут Гамсутль-Дербент

В данном исследовательском проекте будет рассматриваться преимущественно один из самых древних городов мира и самый древний город России — Дербент, находящийся в Республике Дагестан.

Первое поселение Куро-Аракской культуры, обнаруженное археологической экспедицией под руководством профессора А. А. Кудрявцева, возникло здесь в эпоху ранней бронзы — в конце IV тыс. до н.э., т.е. пять тысяч лет назад, что подтверждается заключением АН РФ от 04.12.2010 г. за подписью академика-секретаря Деревянко А.П.

Цитадель «Нарын-Кала» и Великая Кавказская стена «Даг-Бары» являются одним из трех крупнейших фортификационных сооружений мира, наряду с Великой Китайской стеной и ныне не сохранившимися Римскими Дунайскими укреплениями. По объему уложенного строительного материала они в семь раз превышают одно из семи чудес света, Пирамиду Хеопса.

Дербент, служивший «запертыми воротами» для чужеземных завоевателей, сегодня гостеприимно распахнул свои древние ворота для своих друзей со всего мира и ждет своих исследователей, для которых он хранит немало тайн.

В этой работе будут рассматриваться довольно интересные исторические места, не входящие в туристический маршрут, но являющиеся не менее завораживающими и способными неизгладимо отпечататься в памяти на долгие годы.

Село Гамсутль

Гамсутль — живописнейший аул, уютно раскинувшийся на вершине горы Гамсутльмеэр в Дагестане. Согласно законам Кавказских гор, двери здешних домов открыты для каждого гостя, но легендарное гостеприимство Дагестана — не единственная причина, по которой вы сможете беспрепятственно попасть в любую из расположенных здесь построек. Местное население покинуло аул несколько десятилетий назад, и до недавнего времени единственным жителем был уроженец села Абдулжалил Абдулжалилов, ушедший из жизни в 2015 году. После смерти последнего жившего в ауле человека это место было названо “селом-призраком”.

Все двери в селе Гамсутль, как и много лет назад, по закону гор, открыты для каждого путника. Поднявшись почти на полкилометра вверх по узкой пешеходной тропе на уступ горы Гамсутльмеэр, ограниченной с трех сторон недоступными обрывами, запыхавшегося путника вряд ли кто-то встретит и пригласит на чай. Много лет назад здесь находилось большое аварское поселение, высеченное из скал, самодостаточное и неуязвимое для завоевателей. В ауле были детский сад, школа, поликлиника и даже роддом. Сегодня найти дом единственного жителя этого аула не так уж просто. В остальных постройках Гамсутля время давно остановилось, а вместо крыши над головой — лишь синее небо.

История села

Гамсутль – благовидное село с многовековой историей и традиционной горской архитектурой, расположенное в Гунибском районе. Люди покинули его около тридцати лет назад, и с тех пор интерес к заброшенному колоритному аулу, будто прилепившемуся на склоне горы, только растет.

Гамсутль словно врос в горы. Отчасти это правда: дома строили так, чтобы скала служила одной из стен. Остальные складывали из обломков породы. Некоторые дома двух- и даже трехэтажные — такие могли себе позволить обеспеченные люди. Бродить среди них надо с осторожностью: кладка осыпается, а земляные крыши уже почти везде размыло.

В селе всего пара улиц. Сохранилась лишь часть аула, расположенная на самой вершине скалы, — здесь около 1500 метров над уровнем моря. А раньше по бокам села стояли сторожевые башни. Въезжали в него по откидным мостам. Считается, что Гамсутль так никогда и не был взят никем из завоевателей. Слишком неприступен. Наверное, поэтому знаменитый кавказский имам Шамиль ссылал сюда приговоренных к наказанию за проступки горцев — как в тюрьму.

Историки-краеведы имеют все основания полагать, что много столетий назад на территории этого прекрасного аварского аула находился ханский дворец-крепость. Высота села над уровнем моря составляет почти полторы тысячи километров, а труднодоступное расположение с многочисленными обрывами и крутыми склонами сделало Гамсутль практически идеальным местом для возведения крепости неизвестного нам хана.

В прошлом аул был достаточно населённым и имел весьма развитую инфраструктуру: ещё в прошлом столетии в селе работали магазины, небольшая больница и даже полноценно оборудованное родильное отделение. Добраться в село в те времена не составляло труда — в горный аул вела вполне пригодная для движения автомашин и другого транспорта дорога.

“Село-призрак”

Гамсутль со временем начали покидать

жители аула несколько десятилетий назад, отправляясь в более крупные и

населённые пункты в поисках работы. Таким образом село постепенно опустело, а

его единственным жителем стал пчеловод Абдулжалил Абдулжалилов, который

буквально до последнего вздоха искренне любил родной аул и не представлял

лучшего места для жизни.

Одинокий «мэр Гамсутля», как прозвали Абдулжалила люди, жил здесь до самой смерти в родовом гнезде постройки XVIII века, занимаясь огородничеством и пасечным делом и до последнего дня жизни мечтая возродить родной аул.

Человеком, который еще застал нескольких последних жителей села Гамсутль, был ныне покойный Аркадий Ганиев. И вот что он писал в своем блоге: «Я был впервые в Гамсутле в июле 1983 года в составе экономико-географической экспедиции Института географии АН СССР из Москвы. На меня село произвело потрясающее впечатление. Оно было заброшено уже тогда, в ауле мы насчитали несколько человек населения, в основном старики. И даже они были разделены на две конфликтующие группировки. В селе был один телефон с односторонней связью: на него могли позвонить из Чоха, но из села никуда позвонить было нельзя. Дорога в село к тому времени уже заросла и была непроезжей, пройти можно было только пешком. Я тогда даже пошутил: «Это тысячелетнее село пережило три религии, кучу завоевателей, но не пережило только присоединения к колхозу имени Омарова-Чохского!».

Дербентская Джума-мечеть

Самая древняя не только в Российской Федерации, но и во всех странах бывшего Союза, Джума-мечеть была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением. Данная мечеть стала главной, не относящейся к какому-то конкретному району; именно здесь горожане совершали пятничный намаз. Мечеть на удивление неплохо сохранилась, несмотря на долгие столетия, и не так давно была внесена ЮНЕСКО в список объектов наследия.

Согласно историческим данным, весной 732 года огромное арабское войско под предводительством Масламы ибн Аба-ал-Малика, которого местная историческая хроника «Дербент-наме» и народные предания называют Абу Муслимом, появилось у стен Дербента, которым в тот период владели хазары. В результате длительной осады Масламе удалось покорить Дербент лишь в 735 г. Он обратил население города в ислам и построил «Джума-мечеть» для совершения общего намаза. Разделив город на кварталы, Маслама поселил в них арабских жителей из Ближнего Востока и Азии. Он обратил население города в ислам и построил «Джума-мечеть» для совершения общего намаза.

«Джума-мечеть» представляет собой прямоугольное, вытянутое с востока на запад здание площадью 2100 квадратных метров, расположенное в верхней части города. Это целый комплекс, состоящий из собственно мечети, медресе, трех арочных ворот, ведущих во двор, а также жилого здания для духовенства и бывшей мусульманской школы.

В центре двора мечети находится родник (булаг). Построенный в виде арочной ниши стрельчатой формы из шлифованного камня-ракушечника, он используется для омовения по сей день. Двор «Джума-мечети» большую часть года утопает в зелени. Пять огромных платанов, возраст которых превышает 800 лет, украшают его. Испокон веков среди народа бытует множество легенд относительно этих зелёных великанов.

Перед центральным входом в здание мечети между платанами врыт каменный столб в форме цилиндра высотой около 1,3 метра и диаметром 0,5 метров, предназначение которого до сих пор не выяснено. Одни считают, что в древности территория комплекса «Джума — мечети» была языческим капищем и этот столб следует отнести к атрибуту языческого культа. Согласно другой версии, этот столб мог быть древним календарем. Также существует легенда, что под каменным столбом закопано 7 батманов (мера веса, прим. в 7,7 кг) глаз, которые выкалывал Надир-шах, чтобы продемонстрировать свою суровость.

Во двор комплекса ведут ворота стрельчатой формы, традиционной для дербентской архитектуры. Самые большие и древние ворота расположены на восточной стене комплекса, которая считается сохранившимся участком одной из поперечных стен города. Над воротами, со стороны двора, в кладке имеется надпись на персидском языке: «Шахиншах века шах Аббас, которому сто Искандеров были слугами. Сколько дворцовых слуг у него во Вселенной! Такой шах, чья голова до небес. Возобновил ремонт этих ворот и счастьем Шахиншаха это осуществилось. По его же приказу возобновлен ремонт Второй стены Искандера. Дата тысяча восемнадцатый год хиджры». Верхние южные ворота предназначены для совершения намаза женщинами. В южном крыле проводятся также религиозные обряды. Форма куполов, оцинкованных железом, шлемовидная. Поскольку «Джума-мечеть» является культовым сооружением мусульман, исповедующих шиизм, то над каждым из куполов возвышается ладонь.

В 1368 году в результате произошедшего землетрясения колонны внутреннего помещения наклонились, и под их тяжестью разрушилась северная стена со стороны центрального входа. Впоследствии её восстановил Таджетдин ибн Муса Аль – бакуви вместе со своим сыном.

С западной стороны «Джума-мечети» находится двухэтажное медресе. Оно состоит из ряда небольших, одинаковых по размерам, 13 келий (худжр) для учеников. Перед входом в каждое из них устроены перекрытые стрельчатым сводом лоджии, образующие фасад в виде аркады из тесаного камня. Ежегодно с 1 июня медресе начинает функционировать. Обучение девочек и мальчиков раздельное.

По своему архитектурному облику мечеть напоминает раннесредневековую византийскую базилику, что послужило основанием для выдвижения гипотезы о её христианском происхождении. Её внутренний интерьер, украшенный персидскими коврами, чёрными и красными знамёнами, поражает своей грандиозностью. В центре расположен большой минбар с резным орнаментом и священными именами двенадцати имамов. Свод здания опирается на сорок колонн, разделяющих здание на три длинных нефа. Стрельчатые арки между колоннами перекинуты поперек нефов. Каждая секция боковых нефов перекрыта полуциркульными, а среднего нефа – зеркальными сводами. В южной стене зала устроен михраб (ниша, указывающая направление в сторону священного города Мекки), расписанный декоративным растительным орнаментом и цитатами из Корана. Купольный зал освещается тремя окнами в южной стене и четырьмя проемами в нижней части купола. Стрельчатая часть внутреннего убранства восточных ворот украшена орнаментом. Двупольные железные двери имеют стрельчатую форму и отделаны орнаментом из двух изготовленных из проволоки восьмиконечных звезд, заключенные в круг. Одновременно «Джума-мечеть» вмещает 6000 человек.

В 1930 г., мечеть была закрыта в ходе атеистической кампании, развернутой по всему СССР. С 1937 г. перестроена в городскую тюрьму. В 1943 году она была возвращена духовенству.

С 1944 года возобновлена церемония траурных дней Ашуры, проводимая шиитами ежегодно в месяц Мухарамма в знак траура по имаму Хусейну (внуку Пророка Мухаммеда), убитому в битве при Кербеле. В эти дни дербентские шииты ходят в мечеть, раздают милостыню и сладости. Женщины оплакивают имама и его сподвижников, а мужчины проводят ритуал «Шахсей-вахсей» при помощи специальных плетей в виде цепей.

Внешний облик мечети не назовёшь парадным или броским — скорее, это сдержанное здание полно многовекового достоинства. Грандиозный внутренний интерьер Джума-мечети поражает своей монументальной торжественностью всех посетителей. Согласно одной из легенд, под полом мечети при её строительстве был закопан сосуд с золотыми монетами, чтобы было на что отстроить святыню, если её разрушат. На каждой из 40 колонн поэтому была надпись, сообщавшая, что под ней сокровища нет — оно под следующей. Последняя же колонна «признавалась», что и у неё нет ничегошеньки, а у кого — она знать не знает.

Самая большая на Северном Кавказе и долгое время единственная в Южном Дагестане, Джума-мечеть собирала мусульман не только Дербента, но и многочисленных окрестных районов. На протяжении многих столетий мечеть перестраивали неоднократно. Согласно надписи над входом, — «Входите сюда с миром и в спокойствии! В сто пятнадцатом году хиджры пророка —да благословит его Аллах и приветствует его и весь его род!» — как минимум в 1368—1369 гг. её восстанавливал после землетрясения бакинский мастер. Постепенно мечеть «обрастала» дополнительными постройками: в 1474 г. при ней начали строить медресе, и полностью архитектурный комплекс сложился только к 1815 г.

Домик Петра I

Музейный комплекс «Дом Петра I в Дербенте» открылся в 2015 году благодаря Благотворительному фонду Зиявудина Магомедова «Пери». Главным экспонатом музея являются остатки землянки, в которой Император останавливался во время пребывания Дербенте.

В музейный комплекс вошли: сохранившиеся части фундамента и стен дома-землянки, где 23 августа 1722 года остановился Петр I во время первой кампании Персидского похода; отреставрированный периптер, возведённый над землянкой в 1862 году; памятник императору, выполненный по модели знаменитого русского скульптора М. М. Антокольского; музейное здание; зона отдыха и общественных мероприятий.

На месте стоянки, где расположился музейный комплекс, император, согласно достоверным историческим данным, останавливался в августе 1722 года во время первой кампании Персидского похода. Для него был сооружен расположенный примерно в 100 метрах к западу от берега моря низкий домик, состоящий из двух комнат и получивший в дальнейшем название «землянка Петра I». В 1848 году вокруг домика была устроена каменная ограда. На каменных столбах ограды висели цепи, и были сделаны надписи: на одной – «1722 год», а на другой – «Первое отдохновение Великого Петра I».

В последующие годы «Домик Петра I» также не остался незамеченным: в 1858 г. землянку императора осматривал Дюма-отец, а в 1914 г. — Николай II.

В начале 19 века поверх нее был выстроен павильон с колоннами и памятной надписью над входом, во внутренней части которого установили застекленную крытую витрину, через которую можно разглядеть откопанный фундамент предполагаемой царской землянки. После революции павильон будто исчез, и лишь недавно его след был чудесным образом обнаружен: оказалось, что его превратили сперва в столовую, а затем в обычный жилой дом. Компании, отвечавшие за возрождение памятника, переселили жителей и начали раскопки, в ходе которых было обнаружено много любопытных артефактов.

Петровская землянка была разрушена в XX веке во время Гражданской войны. В советское время памятнику истории не придавали значения, вследствие чего землянка уходила все глубже под грунт. Павильон был приспособлен под столовую промкомбината, а позже передан под жилье, межколонные просветы заложены каменной кладкой, стены и кровля землянки срыты и закрыты деревянным полом. В здании поселились люди, а вокруг приросли хибары.

Долгое время объект считался утерянным, а его местоположение забыто до тех пор, пока в 1987 году его не обнаружил по сохранившимся колоннам журналист П. Зелевич. Это было всего лишь несколько фрагментов капители, выступающих из штукатурки на фасадной части. Состояние памятника было плачевным, тем не менее, оно оставляло возможность для его реставрации. С тех пор горожане не раз поднимали вопрос об увековечении памяти присоединения Дербента к России. Но реальная возможность восстановления культурного объекта появилась лишь в 2014 году, в рамках подготовки к юбилейным торжествам, посвященным 2000-летию Дербента. Директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов обратился за помощью к меценату Зиявудину Магомедову, председателю совета директоров Группы «Сумма» и основателю благотворительного фонда «Пери». Эти организации известны своими меценатскими проектами, в числе которых реконструкция деревянного дома Петра I в Заандаме (Нидерланды), в котором молодой царь жил во время обучения корабельному делу, а также транспортировка копии этого дома из Голландии в московский музей «Коломенское».

И вот, 3 июля 2015 года в канун 2000-летия Дербента в торжественной обстановке был открыт музейный комплекс «Дом Петра I». Этот культурно-исторический комплекс представляет собой архитектурную композицию, включающую павильон-колоннаду, остатки землянки Петра I, памятник российскому императору и здание музея.

Данный памятник Петру I является седьмой копией всемирного известного памятника, автором которого является скульптор Марк Антокольский. Авторы проекта музейного комплекса остановили свой выбор именно на этой скульптуре, так как что возраст императора, увековеченного автором, как раз соответствует возрасту, в котором был Петр I, когда посетил Дербент в августе 1722 года во время Каспийского похода.

Павильон-колоннада из ракушечника сохранился относительно неплохо: понадобилась лишь незначительная реставрация. В экспозиции музея можно увидеть в том числе находки, сделанные на месте раскопок: пули, православные крестики, монеты выпуска первой половины 18 века.

Музей ковра и декоративно-прикладного искусства

Считается, что музей «Ковра и декоративно-прикладного искусства» является в Дербенте самым интересным. Он был открыт в уникальном архитектурном памятнике XIX в. — армяно-григорианском храме, который был построен в 1860 г. по проекту писателя-демократа Г. Сундукяна.

Строительство церкви во имя Святого Всеспасителя было начато в 1860 г., завершено в 1871 году, а уже в 1872 г. храм был освещен. В 1888 г. с запада к церкви пристроена колокольня на пожертвования местного жителя Ованеса Панунцева. Колокольня завершается восьмигранным шатром, крытым листовой медью. Вся верхняя часть здания построена на средства купца Сергея Качкачева. Музей невелик, и осмотр его экспозиции занимает немного времени, но становится приятным дополнением к знакомству с одной из красивейших городских достопримечательностей.

Этот музей многие туристы считают самым интересным в Дербенте. Часто музей зовут просто «музеем ковров», но это совсем не верно: ведь помимо ковроткачества в Дагестане процветали и другие ремёсла, причём некоторые аулы достигли в них невиданных высот. Образцы их изделий представлены в экспозиции наряду с коврами: это изделия из керамики и металла. Музей невелик, и осмотр его экспозиции занимает немного времени, но становится приятным дополнением к знакомству с одной из красивейших городских достопримечательностей.

По музею проводят экскурсии «Дагестанские ковры 19—20 вв. — предмет гордости и восхищения» и «Медно-чеканная утварь в быту горцев», а также экскурсии по Старому городу в целом.

Дагестанские ковры бывают в общем одного из двух видов: ворсовые и гладкие двусторонние. Первые производили преимущественно в южной части Дагестана, вторые — на севере и в центре. Сама история ковроткачества в здешних местах исчисляется тысячелетиями.

Другая гордость дагестанских мастеров — изделия из серебра, меди и сплавов этих металлов. Такими славились, прежде всего, Кубачи и Гоцатль. Оружие, посуду и ювелирные изделия отливали, клепали, ковали, чеканили, покрывали гравировкой и т. д. Схожие по методике изготовления, кубачинские и гоцатльские изделия различаются орнаментами.

Также в музее можно увидеть художественно отделанные изделия из дерева, изготовленные в Унцукуле; гончарные изделия из Испика, Кала, Сулевкента; образцы знаменитой балхарской керамики, включая миниатюрные глиняные игрушки.

Заключение

Дагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки, живописные аулы. В то же время Дагестан — это удивительное этническое и культурное разнообразие. Здесь на совсем небольшой территории собрано около 35 отдельных этнолингвистических групп; и каких только языков (включая персидский) ни услышишь в Дагестане! Туристическая инфраструктура в республике относительно слабо развита, и, конечно, это не то направление, которое можно посоветовать любителям отельного комфорта. Дагестан — край для любителей приключений: здесь их ждут невероятные природные красоты, впечатляющие исторические и культурные памятники, а ещё — радушие и гостеприимство местных жителей. Люди в республике невероятно гостеприимные, всегда готовые тепло поприветствовать туристов и оказать надлежащую помощь.

После столицы, Махачкалы, первое

место, куда стоит отправиться туристу в Дагестане, — это 5000-летний Дербент,

внесённый ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия. Этот изумительный город

с древней цитаделью и укреплёнными стенами можно назвать одним из наиболее

впечатляющих исторических мест не только в Дагестане, но и во всей России.

Источники:

- Магомедов А. Р. Хронология истории Дагестана [Текст] / А. Р. Магомедов, Р. М. Магомедов — Махачкала: Эпоха, 2015 г. URL: https://litportal.ru/avtory/rasul-magomedov/read/page/1/kniga-hronologiya-istorii-dagestana-188555.html

- Шихсаидов А. Дагестанские святыни. Книга первая [Текст] / Шихсаидов А. — Махачкала: Эпоха, 2007. URL: http://bookash.pro/ru/book/107734/dagestanskie-svyatyni-kniga-pervaya-otsutstvuet

- “История Дербента”. Официальный сайт городского округа “Город Дербент”. URL: http://www.derbent.ru/city/history.php

- “Путешествие по удивительным аулам”. Информационный портал “Это Кавказ”. URL: https://etokavkaz.ru/nestandartnyi-marshrut/vpered-v-proshloe-puteshestvie-po-udivitelnym-aulam

- “Село Гамсутль”. Туристический сайт “Caspian travel”. URL: https://caspian.travel/places/selogamsutl

- “Всё о Джума-мечети”. Первая исламская онлайн-академия “Медина”. URL: https://medinaschool.org/library/obshestvo/mechet/dzhuma-mechet (дата

- “Джума-мечеть в Дербенте”. ООО “Черноморская лига тур”. URL: https://sevtour.top/helpful/excursions/dzhuma_mechet_v_derbente_samaya_drevnyaya_mechet_rossii/

- “Музей «Ковра и декоративно-прикладного искусства Дагестана»” URL: https://www.culture.ru/institutes/28632/muzei-kovra-i-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-dagestana

- “Джума-мечеть в Дербенте”. URL: https://caspian.travel/places/djuma-mechet-v-derbente#:~:text=Мечеть%20занимает%20всю%20южную%20сторону%20комплекса%20Джума-мечеть.&text=Эту%20же%20дату%20сообщает%20и,с%20миром%20и%20в%20спокойствии

- “Дом Петра I в Дербенте”. Портал культурного наследия “Культура РФ”. URL: https://www.culture.ru/institutes/19954/dom-petra-i-v-derbente

- “Музей ковра и декоративно-прикладного искусства в Дербенте” URL: https://tonkosti.ru/Музей_ковра_и_декоративно-прикладного_искусства_в_Дербенте